text

相田冬二

わたしは「ここ」に還りたかったのだ

初めて海外を旅したとき、恋しくなったのは和食ではなく、 中華料理だった。

台湾には行ったことがない。

にもかかわらず、外国への渡航を何度か重ねるうち、いつのまにかそこは、日本とは別に、自分が「還りたい」場所になった。

なぜかはわからない。

理由はあえてさがさないできた。

そして、このことはまだ誰にも話したことがない。

映画で見たことのある台北には違和感がある。

現実には降り立ったこともないのに、わたしが「憶えている」台北とは完全にズレている。

エドワード・ヤンが見つめる都市には憧れるが、超然としすぎている。

ホウ・シャオシエンだって都会を描くが、やはりとりつくしまがない。

ツァイ・ミンリャンが捉えるこの街は、あまりに殺伐としすぎている。

どれもこれも、わたしが脳裏に勝手にこしらえた台北とは似ても似つかない。

訪れたこともないのに、なんでこんなことを想うのか、ずっとふしぎだった。

だが、「台北暮色」と出逢って、すんなりわかった。

すべてを了解した。

わたしは「ここ」に還りたかったのだ。

ホアン・シーが、そのまなざしとその指先でふれる台北は、森田芳光が秘密のモデルプランのように、そっと提出する東京によく似ている。

森田芳光の映画の中にある東京は、たとえば市川準が創りあげる「加工された郷愁」としての東京とはまるで違う。

過剰な憧憬がねばついたりしない。

一見フラットだが、実はやさしい。

素っ気なさに、たしかな情がある。

これみよがしなところはない。

けれども「あたり」はやわらかい。

その絶妙なバランス感覚は、これまでわたしが出逢ってきた、東京生まれ東京育ちの魅力的なひとびとに共通するものだった。

台北生まれ台北育ちのひとを具体的に知っているわけではない。

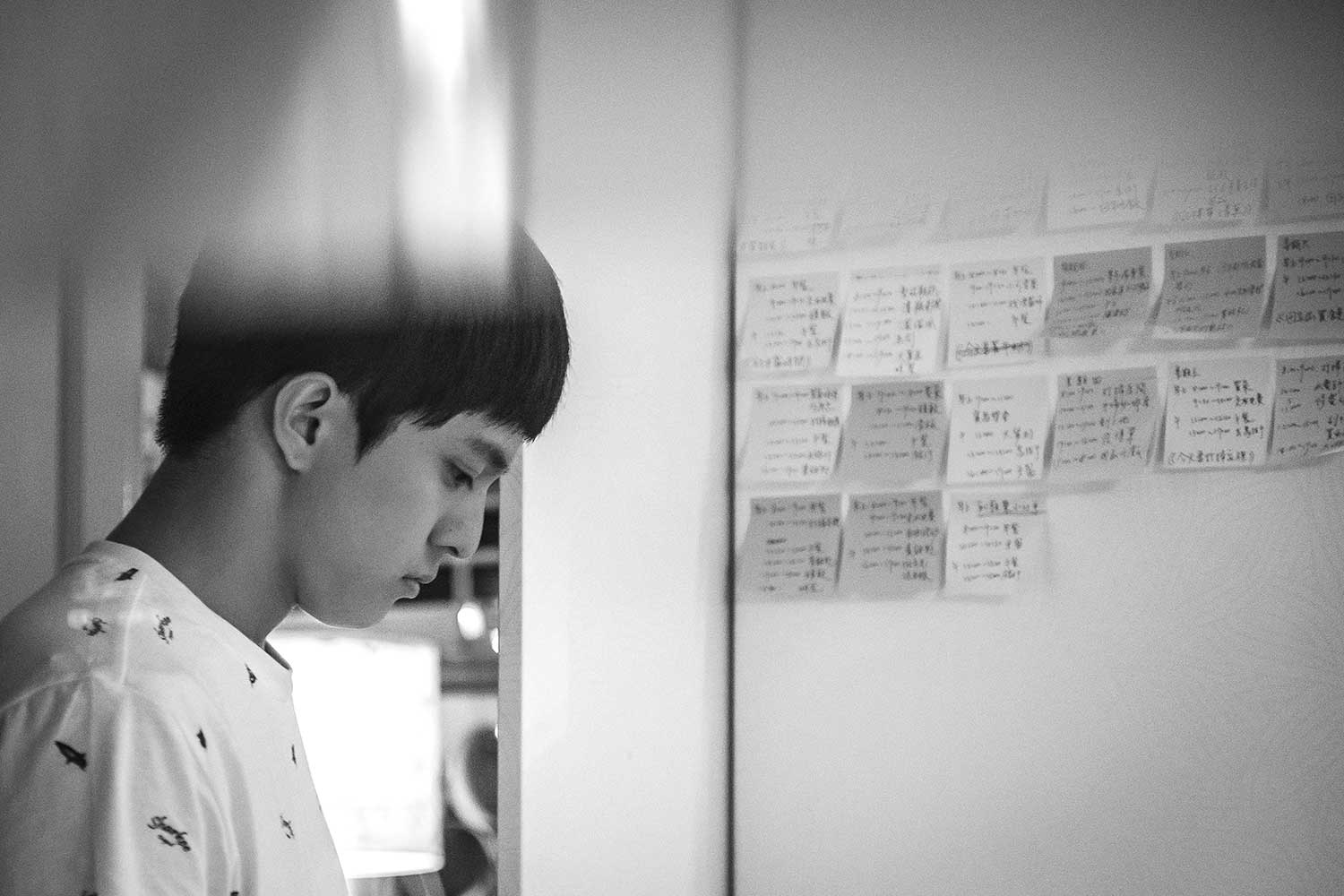

けれども「台北暮色」に登場するホットパンツが 似合う女性、エンストに縁のある男性、水たまりと親和性が高い少年を眺めていると、無性に懐かしくなる。

三人の孤独との付き合い方には節度があって、甘えたところがまるでないのに、自分たちが生きている場所をたしかに信頼している趣がある。

土地を自慢したりはしない。

あるいは愛着が転倒して、しがみついたりも絶対しない。

ただ、この時間、この空間を、当たり前に尊重している。

肩ひじ張らずに、そっと撫でている。

街が孤独を癒やすのではない。

孤独が街を癒やすのだ。

彼女も、彼も、少年も、救いを求めてはいない。

欲しがらないという品性が、この都市を逆に救済している。

無意識という名の情たちによって、いままさに救われつつある台北は、しあわせ色の夕暮れでラッピングされている。

(映画「台北暮色」パンフレットより 2018)

監督・脚本:ホアン・シー

製作総指揮:ホウ・シャオシェン

出演:リマ・ジタン/クー・ユールン/ホアン・ユエン

2017年製作/107分/台湾

原題:強尼・凱克 Missing Johnny

配給:A PEOPLE CINEMA

「台湾巨匠傑作選2020」

9月19日(土)~11月13日(金) 新宿K’s cinemaにて上映

「台北暮色」 9月23日(水)、9月29日(火)、10月3日(土)、11月2日(月)上映

「あなたを、想う。」 9月23日(水)、10月9日(金)、11月3日(火)上映

アップリンク・クラウドにて2020年9月30日まで期間限定配信

配給会社別見放題パック!/Help! The 映画配給会社プロジェクト