text

賀来タクト

やるなら今かな、という気持ちがありました。

この映画を機会に、いろんな世代の間で対話が進むといいなと思ったんです

――谷口さんが参加された23年前の遺骨収集ボランティア、それがやはり今回の映画製作の動機の根っこになっていると考えてよろしいでしょうか。

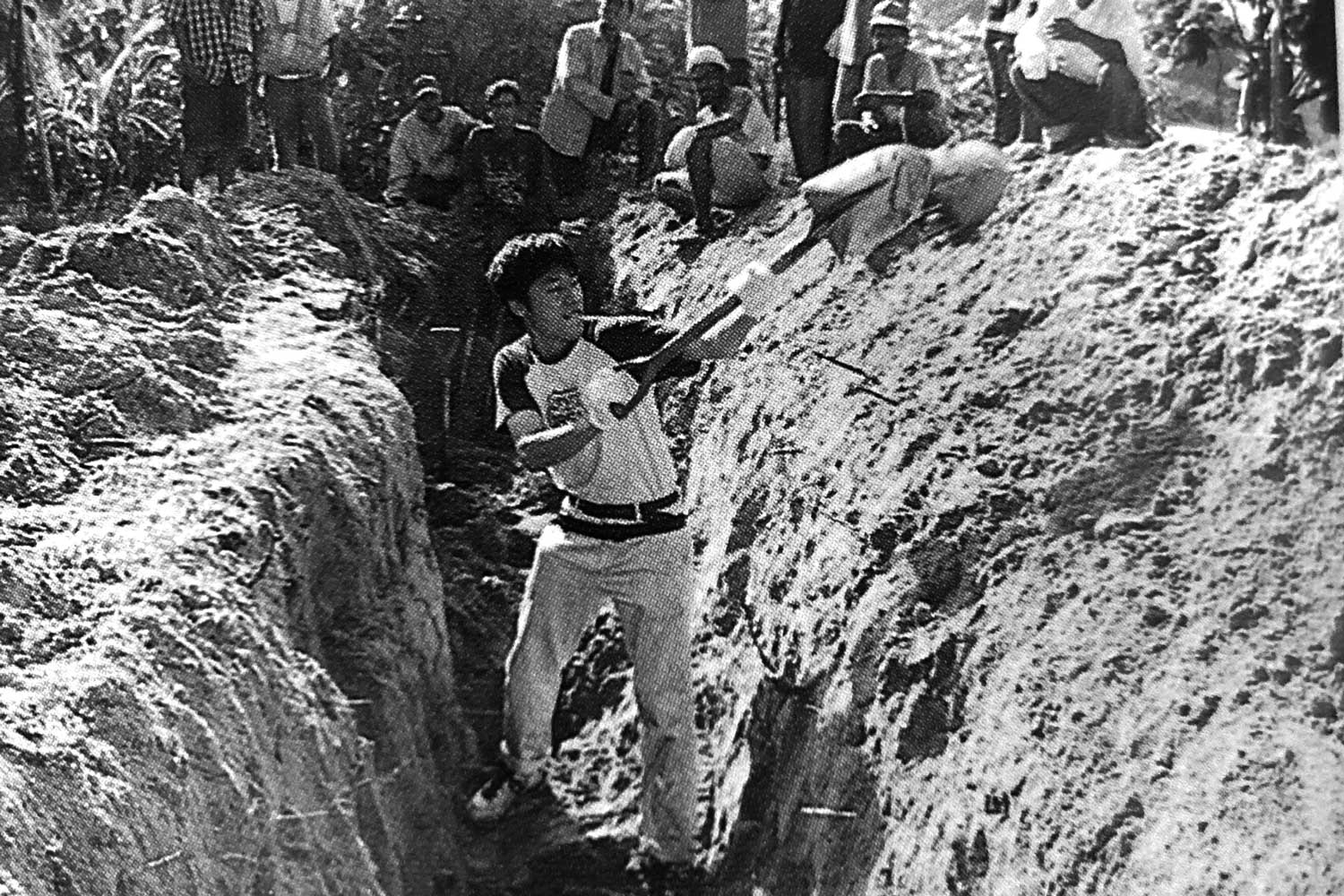

遺骨収集では祖父の世代の方、父の世代の遺族の方、そして私のような孫の世代という3世代が一緒になってフィリピンで穴を掘りました。その活動の中で戦争のこと、日本のこと、いろんな話をすることを共有できたことが大きかったです。遺族の中にはジャングルでホタルを見かけると、「お父さーん!」と叫ばれた方もいらっしゃいました。そのときに感じられたこと、知ったことをなんとか(ほかの日本人の方々に)伝えられないだろうかと。でも、戦争映画を作るとなるとお金もかかります。難しいだろうなとずっと思っていたんですが、祖父が3年前に101歳で亡くなって、同じ時期にロシアのウクライナ侵攻が重なったとき、これはちゃんとやっておかないと、次の世代に何か言われるのではないだろうかと思いまして。「あなた、何もやらなかったんですか」と。僕自身もそうだったんです。前の世代に対して「なぜあなたたちは立ち上がろうとしなかったのか」と思っていて、今度は僕が言われる側になっているんじゃないかって。でも、大変でした。ニューギニアで撮影しようと思ったら、物価なんてアメリカよりも高かったりして。

――ニューギニアやフィリピンで現地ロケをされていて、しかも戦争映画で、さらにこれまでほとんど語られたことがない日本陸軍の「ポートモレスビー作戦」を題材に取り上げられています。戦史に悪評高い拙攻だったわけですけど、この大がかりな作戦を自主で映画にしようというのはまさに蛮勇といいますか、よくも描こうとされましたね。

インパール作戦やガダルカナルの闘いはよく取り上げられていますよね。ポートモレスビー作戦のことは前々から気になっていたんです。結構、(歴史から)もみ消されているというか、作戦自体、なかったようなことになっているといいますか。そもそもニューギニアのことがよく伝わっていない。なぜなら前期ニューギニアと後期ニューギニアでは雰囲気が違ってくるからです。前期は日本軍がイケイケドンドンのときで、後期はその逆。ガダルカナルと同じです。(兵士たちは)「勝てるから大丈夫。だから行け」と送り出されたわけです。そうしたら、後期ではずっと逃げている。もう悲惨です。そのうち日本軍からもアメリカ軍からも相手にされなくなって、ただ生活するみたいにもなった。そのことは、ニューギニアに出征されて現地で劇団を作られた俳優の加東大介さんの体験を映画化した「南の島に雪が降る」(1961)になって有名になりましたけど、あれがまさに、ですよね。左腕を失った水木しげるさんのご経験も有名ですけど、ニューギニア戦線を考えると、何のための戦いだったのか、よくわからなくなっているところがあって。日本軍としてはラバウルを守るためにニューギニアへ行くわけですけど、兵士たちは知らない島にぶち込まれて、知らない間にみんな死んでいた。それって、どうなんだ、と。グアムから帰ってこられた横井庄一さんは「陸軍士官の辻政信(ポートモレスビー作戦の参謀)が書いた本など何の役にも立たなかった」とおっしゃっていましたけども、水木しげるさんも漫画でとにかく逃げ回っていたことを描かれています。

ただ、調べていて気づいたのは、ニューギニアには広島出身の方々がいっぱい出征されていること。福山の部隊が行っているんです。そのとき、原爆以外のヒロシマも描けるのではないかと思いました。しかも、海軍の協力を得られない陸軍は南方へ渡航をするのに一般の船員さんたちを軍属としていいように使って、その人たちも戦死させてしまう。そういうことも描けるんじゃないかなって思いました。

――谷口さんとしては描く対象や要素がどんどん増えていった感じなのでしょうか。

本当はポートモレスビー作戦ひとつでまとめたかったんです。でも、ジャングルで(主人公が延々とさまようシーンを)撮っているときに、これは(予算的に)無理だとわかりました。このままでは破産すると。で、急遽(脚本の内容を)変えて、現代から当時を回想する方向にしたわけです。でも、僕が思うに、映画っていちばん回想に向いていないんです。(回想をやると)どうしても説明的になってしまうんですね。なので、回想なんだけれども、前に進むような話を考えようとしました。最初の脚本のままだと、お金はかかるし、「八甲田山」になっちゃうし、でしたので。

――まさに、雪のない「八甲田山」(1977)。

ニューギニアではジャングルのシーンも少し撮っていたんですけど、ジャングルも当時とは変わっているんです。現地の人が整備をしていて、昔より“かわいいジャングル”になってしまっている。だから、戦場に見えない。「プライベート・ライアン」(1999)や「ランボー 怒りの脱出」(1985)じゃないんですから、今からツタを植え直してジャングルをイチから作るわけにはいきません。それと、砲台とかどうするんだ、ということもあって。当初はそういうのもジャングルでごまかせるんじゃないかなって思っていたんです。じゃあ、リアルなジャングルに行こうとしても、トイレもないし、食事にも困るし、スタッフには女子もいるし、何より猛毒のマラリアがいるところに行かなければならなくなる。そんなところ、スタッフも俳優も行けません。しかも、ニューギニアのジャングルは現地の人の縄張り意識も強くて、僕が下見に行ったときには殺人事件も起きています。貧しい国だから警官の数も少ないし、危険なんです。そんなところで「八甲田山」をやるのもどうか、と。結局、ジャングルはフィリピンでやって、風景はニューギニアで撮って、という感じになりました。

――脚本はすぐに完成したんですか。

最初の脚本は2022年に完成していました。構想自体は23年前からあったんですけれど、プロットは3ヵ月くらいで作りました。その段階から、過去の戦争話ばかりにするのもどうかということもあり、戦争の経験者が語る形式を考えていました。わかりやすく言うと、「タイタニック」(1997)みたいな感じです。でも、戦争を体験している人たちがもうほとんどいらっしゃらないし、ポートモレスビー作戦を語ってもリアリティーが出なくなる。マイケル・ケイン主演の「2度目のはなればなれ」(2023)というイギリス映画は、ノルマンディー上陸作戦の記念式典に出る元兵士のお話でしたが、あれはまだ当時の兵士が生きていますからね。だったら、こちらは魂で語る感じにしようとしたわけです。「異人たちとの夏」のように、リアルすぎず、ファンタジーとしても見やすくなるようにしようと。(主人公の魂が肉体を得る)「神の島」は、最初の脚本にも登場させていますし、ポートモレスビー作戦一本で「八甲田山」みたいなことをするよりも、お話としてはもうちょっとソフトランディングさせるようなことを考えていましたね。実際に宮古島に魂が流れ着く場所があって、それを知ったときにはこれならリアリティも出るかな、って思いました。

――いかに戦争を描く際のリアリティにこだわっているかが伝わってきます。

祖父からも戦争のことを聞いていますし、遺骨収集のときにも体験談を伺いましたから、できればそのままを伝えられたらよかったんですけど、どれもビックリするような話で、戦場での殺し合いなんて本にも書けないんじゃないかって思うんです。陸軍ではまず「敵兵なら食べていい」と考えがあるんです。オーストラリア軍からは「頼むから兵を食べるのだけはよしてくれ」という連絡があったといいます。それくらい食べるものがなかった。でも、やがてその敵兵もいなくなってしまって、っていう。

――日本軍は補給路の確保をせずに兵を送った。全部、現地調達にしてしまいました。

ですから、この映画は今の商業映画としては絶対、無理な企画ですし、自主映画だからこそできるものでした。岡本喜八監督とかご存命でしたら、僕らのような世代はちょっと恥ずかしくて作れないなとも思いつつ、やるなら今かな、という気持ちがありました。この映画を機会に、いろんな世代の間で対話が進むといいなと思ったんです。

――主演の谷さんをはじめ、若手からベテランまで俳優陣は皆、いい芝居をされています。

主人公に関しては、飢餓の表現ができる人ということで、谷英明さんにお願いしました。最初に谷さんに会ったとき、好きな俳優は誰ですかと訊いたんです。僕、好きな俳優が誰かで選んでいます。どんなものを見て、どんな俳優が好きかで、その人の感性がわかるじゃないですか。そうしたら、谷さんは「三國連太郎さんです」と答えられて。お、いいところを突いてくるねえ、じゃちょっと話そうか、となりました。

(谷が演じた)小山勲の勲は、僕が夏八木勲さんのことが好きで、そう名付けました。主人公のイメージは完全に夏八木勲さんです。顔も土着っぽくて、ああいうタイプの人が農村から戦地へ駆り出されている。結局は、地方の貧しい農家の人間が出征させられるんです。農村では村長みたいな人が何人兵隊を送り出したかということで評価されていたところがあります。その成績がよければ「上の人」からうまい汁を吸わせてもらったといいます。そういうこともあって、村でまとめて戦地に行かされたんですね。

(配役に関しては)三谷昇さんにも声をかけさせていただきました。三谷さんは福山のご出身なんですよ。(三谷昇が出演した深作欣二監督の)「軍旗はためく下に」(1972)が大好きです、ご一緒したいですと手紙を出させていただいたんですけど、その後、亡くなられてしまって実現しませんでした。

あと中原丈雄さんもそうですけど、若林豪さんにご出演いただいたことは大きかったです。やっぱり戦争やあの時代への「把握力」が違いました。長崎で被爆されていて、映画では「ルバング島の奇跡 陸軍中野学校」(1974/佐藤純彌監督)にお出になられている。その映画を見て、オファーの手紙を書かせていただきました。体調が優れなかったようですが、「出る」とおっしゃっていただいて嬉しかったです。目が本当に素敵な方で、この映画に若林さんがいらっしゃるかどうかでは全然、違います。年齢的にも役とドンピシャでした。ご本人は「長崎での被爆体験が役者としての原点だ」とおっしゃっていました。ご一緒してみて、やっぱり長年、役者をやられている方は違うんだなって思いました。

――主演の谷さんは最初の脚本段階からずっとこの企画に帯同されたのですか。

ですから、結局3年くらい、引っ張ってしまいましたね。実際に撮影を始めたのは2023年3月で、2024年の終わりまでやりました。農村のシーンから始めましたけど、あそこ(のロケ地)は「楢山節考」(1983/今村昌平監督)と同じ農村です。長野県の真木村です。緒形拳さんが2時間半かけて歩いて行ったところで、今は1時間半くらいで行けるんですけど、それでもスタッフからは文句を言われました。僕は「緒形さんはここを30回、往復したんだぞ」って怒ったんですけどね。納得してもらえず、女子は逃げていきました。

――最初に遺骨収集のご経験のことを伺いましたけど、それはこの「神の島」が、僕からしますと「日本に帰ることができなかった兵士たちにその夢をかなえさせる物語」だと感じられたからです。谷口さんなりに遺骨として戦地に埋もれた霊魂を悼んだ物語だろうと。

そこはそのとおりです。ただ、哀悼だけだと物足りない。僕らはそこから学ばないといけないと思っています。今の人に向けた作り方をして「戦時の教訓」を引き継がないと、あの戦争で失われた300万人の命が無駄になってしまいます。亡くなられた方々もきっとそう思われているだろうと。彼らが生きていたことを知ることで、自分たちが次の一歩を踏み出していく。知ることで、初めて未来に進んでいけるんじゃないかと思うんです。

――少なくとも、ニューギニア、フィリピンでのロケには観客の方も谷口さんの熱意や本気を感じるのではないですか。映像からは現地ならではの植物相も見てとれます。

千葉で撮るというアイデアもありました。「軍旗はためく下に」も千葉で撮られているんですよね。ある公園の近くにジャングルっぽいところがあって、そこで撮ろうかと思ったんですが、森林浴をやっている人の横で戦争のシーンは撮れないなと、耐えきれなくなってしまったところもありまして。フィリピンには山下奉文陸軍大将が隠れていたところがあって、そこでも今ではきれいに整備されてしまっているんです。

――観客の中にはニューギニアがどこにあるのか、ガダルカナルやブーゲンビルなどの島々と地理的にどういう位置関係にあるかもわからない人もいるでしょう。そういう人が歴史の知識とともに理解できるきっかけになるかもしれません。

興味を持たれた方が調べてもらえると嬉しいですよね。僕なんかも「軍旗はためく下に」などの戦争映画を見て、いろいろ知るきっかけになりましたから。「軍旗はためく下に」にしても、よくあの高度成長期に作られたなと。深作監督は相当、苦しまれたと思います。「軍旗はためく下に」には本当に刺激を受けました。この映画を作るときも何回も見ました。あと、渥美清さんが主演された「あゝ声なき友」(1972)にも影響を受けました。どちらも作り手の思いが強烈な映画ですし、後世に残してくれて本当に感謝です。

――「神の島」というタイトルはもしかしてダブル・ミーニングになっているのでしょうか。ひとつは魂が流れ着く島の呼称として、もうひとつはこの日本そのものを表している言葉として。後者においての意味があるのなら、あの時代への反省を促す意図もおありになったのではないかと推察しました。

そこまでは考えていなかったんですけど、そういう解釈をしてくださっても大丈夫だと思います。あと、日本には昔からアニミズムの考え方があって、死んだ人はあの世に行かずこの世に共にいるということですね。そういうことをベースにしている部分は僕の中でありました。

撮影に当たって、俳優のKさんにも出演のオファーを出したんですが、元々のシナリオに島に置き去りにされる主人公が天皇陛下に対して「我々をお救いください」と言って浜を走るシーンがあったんです。あの頃の天皇陛下といえば絶対神でしたからね。そこをKさんが読まれて「これはまだ今の時代では危ない。政治団体のイデオロギーに利用されるかもしれない。もしこのシーンをやるのなら、自分は出られない」と。「もう撮ったのか?」と訊かれたんですが、もう撮っていたんです。「それなら僕は出られない」となったんですけど、その後、Kさんがおっしゃるのも正しいなと思い直しました。僕らもこの映画で天皇陛下を利用しているだけになってしまっているのではないかということです。結果、そのシーンはカットしました。そこはKさんとお話ししてよかったことです。

――僕としてはこの「神の島」に「日本戦歿学生の手記/きけ、わだつみの声」(1950)や短篇映画「ヒロシマという名の少年」(1987)などを連想しました。前者では学徒兵たちが英霊となって日本へ帰ろうとして終わりますし、後者では広島平和記念資料館に飾られている「三位一体の人形」が生を得て現代の広島をめぐります。志の強さ、重さでは谷口さんも負けていないのではないですか。

孫の世代のもがきを感じてもらえたら嬉しいです。でも、「神の島」を作って思ったのは、あの戦争をすっきりまとめることなんて無理だなということです。とりあえず、この映画を機にいろいろ考えていただきたいというのが大きいです。日本とは何か、日本人とは何か。今はこの映画をご覧になった方々とお話をしたいですね。あの時代を知って、受け継いで、次の世代への生きる糧になってほしいし、してほしい。無論、戦後生まれの世代には理解しがたい部分もあるんですけど、せめてあの時代をなかったことにせず、血肉にして、これからの大変な時代を乗り越えていきたい。そう思っています。

――この映画を作ったことで、谷口さんの中で戦争映画製作への意欲がまた新たに湧いている節はないでしょうか。まだまだ終われない、というような、いろんな意味での“宿痾”のようなものを既に背負ってしまわれているのではないか。戦争を見つめることで考えていかなければいけないことがまだまだある、と。もしかしたら、それは谷口さんに限らず、日本人全員に該当する一種の義務感みたいなものかもしれませんけれど。

これまで数々の名匠たちが戦争映画を撮られています。でも、どれがいちばん優れているかなんてとても言えません。その意味ではすごく難しいジャンルです。同じ中国戦線を描くにしても、北支と南支では全然違います。「アンパンマン」の作者・やなせたかしさんは南支にいらっしゃったんですよね。戦後、南支では何も起こらなくて、帰国の順番を待つ間に中国の人と賭博をして時間をつぶしていたといいます。のんきに見えますよね。北支ではソ連がなだれこんだりして、とんでもないことになっているのに。できれば、次はアジアを描いてみたいと思っています。昔、韓国に留学していたんですが、そこからすごく朝鮮半島に関心を抱いていまして、戦後の朝鮮半島を描けないかな、と。まだ頭の中で考えているだけに過ぎませんけれど。

――少なくとも、戦争の語り部がいなくなっていることの寂しさ、怖さを強く感じられているのは、遺骨収集もやられた谷口さんでしょう。

今、遺骨収集をやっているのは、ひ孫の世代です。よくやっているなと思います。僕も今回の映画の興行収益の一部を遺骨収集の活動に募金しようと思っています。70年代生まれの私なら、日露戦争の曽祖父の遺骨を探している。平成生まれの学生たちなら太平洋戦争で亡くなった曽祖父の遺骨を探している人もいる。そういう若い世代が出てきている時代でもあると思うんです。

「神の島」

監督・脚本:谷口広樹

出演:谷英明/中原丈雄/大河内浩/別府康子/京田尚子(声)/辻本晃良/中山研/若林豪

2025/127分/日本

配給:パブリックアーツ

23年前にフィリピンで遺骨収集に参加した谷口広樹